「 普通救命技能資格講習 」

2015年6月14日午後から立川消防署にて4時間の普通救命(自動体外式除細動器業務従事者)講習を32名が受講し、東京消防庁の「救命技能認定証」を取得致しました。

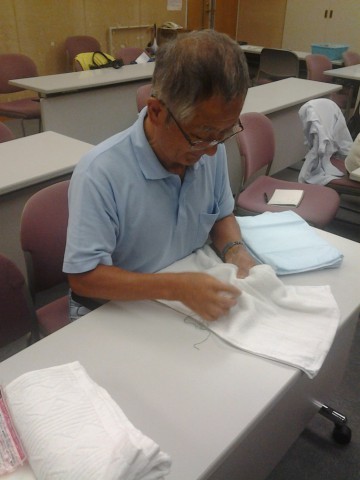

講習では心肺停止状態の傷病者に対する心臓マッサージや人工呼吸などの心肺蘇生法並びにAEDの使い方などを実習。

実技試験として、4人一組で心肺蘇生からAEDまでのすべての流れを取り込んだ実習を行った。 その他、のどに物を詰まらせた時の出し方や出血したときの止血法も学ぶ。

人工呼吸では、肺に空気を入れるのがなかなか入らなく、苦労している受講生が多く見られました。

今までは、話を聞くだけでなかなか身につかなかったが、体験することにより少しは身についたように感じました。

今後は防災訓練などの機会には、初めての人には教えてあげられるようにしていけたらと思います。との参加者のコメント。

「 救命講習特別メニュー 」

同14日午前中、子供未来センターで既に資格をお持ちの14名の受講生と立災ボ会員2名が、アメリカ心臓協会(AHA)BLSインストラクター/東京消防庁認定応急手当普及員の井上英徳さん(立災ボ会員)から救命講習特別メニューの講義・実習を受けました。

BLS(Basic Life Support 一次救命処置)ではDVDを見ながら説明していただきました。

実習では有資格者(普通救命技能認定)の皆様はさすが手馴れている様子。

参加者からは【死戦期呼吸】をDVDで実際の様子を知り参考になった。幼児の人工呼吸にはマスクの有用性。手袋(ログロール)の外し方を覚えてよかった。等の感想が寄せられました。

次回 6月27日第5回は【災害時のスタートトリアージを学ぶ】です。